Texte über das Projekt „Die Somnatisten“

Aus-Stellen – Ent-Setzen

Silke C. Schuck

Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends, plötzlich

die unsägliche Stelle, wo sich das reine Zuwenig

unbegreiflich verwandelt –, umspringt

in jenes leere Zuviel.

Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien, Die Fünfte Elegie

Mit einem Blick etablieren sich die Regeln des Spiels: Wer eine Ausstellung betritt, lässt unwillkürlich seinen Blick schweifen, und die Bildlichkeit eines Kunstwerks vermittelt sich unter den Bedingungen seiner Sichtbarkeit im Ausgestellt-Sein. Im Blickspiel wird die sinnliche Wahrnehmung des ästhetischen Objekts strukturiert und transformiert – in dem Sinn, dass sein Sehen den Betrachtenden danach drängt, etwas erkennen zu wollen. Der Zugang zum bildhaften Objekt, zur Erscheinungsweise der Künste und ihrer Werke öffnet sich erst unter den Prämissen des Blicks. Das Spiel sucht die Konkretion: Das, was als die visuelle Erfahrung einer materiellen Erscheinungsweise beschrieben werden könnte, will sich mit dem, was als Bestimmbares, als beobachtete Darstellung erkannt wird, verbinden. So meint der Betrachtende im blickenden Erleben etwas Bestimmtes sehen zu können, d.h. zu erkennen. Mit der Beweglichkeit der Blicke in der Tätigkeit des Sehens nimmt er oder sie wahr. Doch welche Wahrheit zeigt sich dem Schauen in der Schau? Ist es überhaupt möglich, sehend etwas zu erkennen, angesichts der vielen Bedingungen, Strategien, Abhängigkeiten, die den Raum und seine Sehbahnen definieren? Denn präformiert das Feld – das Bildfeld wie das Wissensfeld, die Aus- und die Einsichten des Blicks – nicht, was wie und von wem im wechselseitigen Blickspiel als ‚Wirklichkeit‘ gegeben oder gesehen wird?

Angesichts des zugrunde liegenden Prinzips einer Inszenierung lässt sich eine Ausstellung oder ein Museum exemplarisch als BLICK.SPIEL.FELD ergründen. Eine Ausstellung versammelt nicht nur Dinge sichtbar im Museum. Jemand gestaltet das Sichtbare, intendiert Wissensfelder, beeinflusst Sehpraktiken und generiert Schau-Plätze. Als ein komplexer Akt des Zeigens, des Stellens und Setzens tritt sie in Erscheinung. Dabei schafft sich die Ausstellung einen eigenen „Raum der Oberfläche“, während ihrem Sichtfeld, den Blickobjekten, eine Ereignisgestalt hinzufügt wird. Was sich mit einer Ausstellung ausgestellt zeigt, ist zu vergleichen mit einem diffusen „Feld von Phänomenen der visuellen Kultur“. Unsichtbare Differenzierungen verbergen sich in ihm und auf ihm setzt sich ein Wechselspiel zwischen Sehendem und Gesehenem in Gang. In seinen ‚Zwischenräumen‘ regieren und reagieren der ordnende Blick, der fragende Blick, der begehrliche Blick, der beobachtende Blick, der tote Blick, der flüchtige Blick, der teilnehmende Blick, der trügerische Blick oder der böse Blick. Was in den Sichtbarkeitsräumen der heutigen Ausstellungspraxis geschieht, hat sich gelöst von einer historisch zu nennenden Wahrnehmungsgewohnheit und ihrem repräsentativem Kunstverständnis, demzufolge das Betrachten vordergründig Ähnlichkeiten in der dargebotenen Bildlichkeit wiedererkennen soll und Sichtbarkeiten lediglich in einer bestimmten Sehbarkeit zu exponieren sind. So ist also in performativer Wendung der Betrachtende selbst gefragt und in seinen Kompetenzen gefordert – ihm wird etwas vor-gestellt, was er auseinander-setzen kann. Die Frage ist: Schaut er hin, schaut er weg, partizipiert er an den Regeln des Spiels, die im Raum und im Moment der Ausstellung für die gezeigten und aus ihrem Kontext gesetzten Dinge gelten?

Ziel meiner Überlegung ist es, sich aufmerksam auf ein Spiel einzulassen, das kaum als ein solches wahrgenommen wird, das aber im BLICK.SPIEL.FELD Ausstellung / Museum auf mehrfache Weise, ob gesellschaftlich, politisch, ästhetisch oder künstlerisch-praktisch, gespielt wird. Meine Gedanken über das Aus-Stellen als einen Vorgang des Ent-Setzens verfolgen dabei drei Aspekte: die Auflösung sinnlicher Selbstverständlichkeiten und herrschender Paradigmen, die das ‚klassische‘ Bild-Verständnis von Kunstwerken im Ausstellungsbetrieb beunruhigt; die Inszenierung von Sichtbarkeit, die in ihrer Konstruiertheit durch die Ort- und Zeitlosigkeit von Ausstellungsräumen angeregt wird; sowie die Lust an der Überschreitung vermeintlich vereinbarter Regeln der Kunst und ihrer künstlerischen Praktiken. Ein besonderer Fall dieses Spiels mit Sichtbarkeiten im Vorgang des Aus-Stellens tritt ein, wenn der Blick, der nach Erkennbarem strebt, ins Ungewisse geht – wenn es unsicher bleibt, ob die vorgestellten und hingesetzten Dinge die Ausstellung oder das Ausgestellte zu sehen geben.

„auch sind die Grenzen des Kunstfeldes porös geworden“

Zunächst zu dem, was Ausstellen genannt wird, und das durch sein Vorgehen Dinge aus ihrer Ordnung löst – sie be-freit oder ent-setzt – und unter Umständen sogar den einen oder anderen in seinem Blick entsetzt. Denn der ‚Ausstellungs-Blick‘ ist mindestens ein dreifacher: Künstler, Kuratoren und Konsumenten verfolgen mit oder in der Ausstellung verschiedene Ziele. Der eine stellt sich, setzt sich einer Öffentlichkeit aus; die anderen befragen, ordnen, verändern; wieder andere begegnen der gegebenen Situation, erkunden als Ausstellungsbesuchende das ‚Laboratorium‘ und dringen, neugierigen Feldforschern gleich, in die Geschichten, Erfindungen und hybriden Welten vor, die sich vor ihnen ausbreiten. So ist der Raum der Ausstellung ein besonderer Ort der Begegnung; man könnte meinen, er gleiche einer recht wilden Kreuzung. Wie das Erblickt-Werden und Angeblickt-Sein treffen in ihrer unterschiedlichen Codierung Absichten von Ausstellenden mit Bedeutungen von zur Schau Gestelltem und Vermutungen von Wahrnehmenden aufeinander. Gelegentliche Zusammenstöße, in denen einzelne Exponierungen ihr alleiniges Existenzrecht fordern, sind gerade durch das unmittelbare Nebeneinander dieser visuell organisierten bzw. sprechenden Welt provoziert. Auf ein gemeinsames Prinzip einigen sich allerdings alle Beteiligten: den Blick. In seiner Aufmerksamkeit verbirgt sich ein Vorgehen, um im verdichteten Raum der Ausstellung die Vielheit zu differenzieren; mit seiner Hilfe findet im Dazwischen von Raum und Beteiligten ‚Verständigung‘ statt.

Der Ausstellungsmacher ist in der Position eines Vermittlers zwischen Kunstwerken und Erfahrungswelten – Blickfeldern und Feldspielern (ob als Kunstschaffende oder -betrachtende), Spielfeldern und Blickspielern –, er ist in diesem Sinn ein Dramaturg visueller Kulturen. Seinem Blick entspringt die Inszenierung mit und in der alles zusammentrifft. Er legt die Blickspiele an, mit denen der Raum als Feld erobert und mit denen der ‚Transfer‘ angesichts der vorgestellten Dinge beginnen kann. Die Aufgabe besteht also darin, Strukturen zu schaffen und Perspektiven zu finden, die, wie es Obrist formuliert, „einen dynamischen Stillstand“ inmitten der konkurrierenden Blickästhetiken ermöglichen. Mit dem Akt des Aus-Stellens wird ein bewegliches Gleichgewicht erfunden, das nicht allein zwischen Künstlern, Werken und Betrachtenden harmonisch ausgleichend vermittelt, sondern ebenso störend wirken kann, Eingrenzungen aufbricht oder Dinge aus ihrer alltäglichen Erfahrung enthebt. Gerade weil jedes Aus-Stellen mit Erwartungen spielt, setzt es neben das konsumierende Seh-Vergnügen auch die Bereitschaft zur ‚Arbeit an der Sichtbarkeit‘ voraus. Wer in der Ausstellung etwas sehen will und seinen Blick dem Unbekannten öffnet, kann mehr erleben; er erweitert und vertieft seine Wahrnehmung oder wird von unerwarteten Aspekten überrascht – Kunst ist unvorhersehbar.

„Wahrnehmen eines Werks entspricht keinen Ferien an den Stränden des Mittelmeers“

Wir blicken, um zu sehen – was wir sehen, blickt uns an. Blicken bedeutet, an der Prozessualität der Beobachtung zu partizipieren, im Sinn des Französischen zu pro-jet-ieren, was mehr ist, als bloßes Hin- oder Zuschauen. Es ist körperlicher. Es fordert eine Teilhabe ein, eine Art physisches Übergehen in den sich bildenden Sichtbarkeitsraum. Als ein engagiertes Blicken kann es seine Richtung verändern, sich gar ‚davonmachen‘, denn bewusstes Wegschauen ist ebenfalls eine zu kalkulierende Disposition der Wahrnehmung. Wenn die gerade gültigen Regeln im Blickspiel unerkannt bleiben, das visuelle Feld sich über Fassbares ausdehnt oder Visualität gar nicht vorhanden ist, ist das Sehen von einem sicheren Punkt aus, der vermeintlich subjektive Blick, ohne Orientierung. Wie bloßgestellt findet das blickende Auge nichts, um Anderes zu betrachten: Es wird irritiert, muss sich neu ausrichten, sich veränderlich halten oder spontan sein.

Wenn der Blick nicht ‚finden‘ kann und stattdessen ‚suchen‘ muss, passiert es, dass in der Leere, im Zuviel oder im Ungefähren einer Ausstellung das Ausgestellte in seinem Ausgestellt-Sein befragt wird. Warum soll etwa „ein Bild […] senkrecht vor dem Beschauer gehalten sein“ ? Definierte diese habitualisierte Praxis mit ihrer Ordnung des Blicks einen Zugang zum Verstehen der vor Augen gestellten Bildlichkeit, war damit auch ein Merkmal der Ausstellbarkeit eines Kunstwerks genannt. Mit der Vertikalität tritt nach Walter Benjamin Graphik wie die Darstellung eines Gemäldes vor Augen und unterscheidet sich von „gewissen Graphiken“ wie der Kinderzeichnung. In deren Betrachtung wird „zumeist gegen deren inneren Sinn verstoßen“, indem ihnen durch die senkrechte Stellung ihr eigentlicher Charakter genommen werde – wenn sie horizontal ‚gelesen‘ werden, werden sie laut Benjamin nicht als bildliche Erscheinung, sondern als symbolisches Zeichen wahrgenommen. Das Problem der präsentierten Bilder und ihres „Geistes“ beruht demnach in dem Anderen ihrer „Lage“ im Verhältnis zum waagerechten Zeichen. Ihre werkgewordene Sichtbarkeit ist keine Schrift, die in der Sukzession ihrer Markierungen spräche. Ihre eigenen Zeichen, als ‚Male der Malerei‘, sind stattdessen durch ihre Bezugnahme zur Fläche, zum Grund, bestimmt. Weil aber ihre „Sphäre […] die eines Mediums ist“, heben sie sich von ihr ab, treten aus ihm hervor. Die „Mäler“ der Malerei lösen sich als eigene Gebilde von ihrem Untergrund oder ihrer sie bezeichnenden Begrenzung durch graphische Linien. Sie „hängen“ – als Ent-Setzte – „sichtlich im Raum“. Doch die auf sie gelenkten Blicke sehen sie nicht nur wie sie da sind, sondern erblicken sie in ihrer Sichtbarkeit (des Ausgestellt-Seins), die eine hergestellte ist. Mit der Beobachtung, dass „das Bild auf etwas das es nicht selbst ist, d.h. auf etwas, das nicht Mal ist, und zwar indem es benannt wird, bezogen werde“, ergibt sich eine schwierige, doch zugleich auch herausfordernde Problemstellung für den Vorgang des Aus-Stellens: Mit Benjamin wird deutlich, dass die „Stellung“ innerhalb der Ausstellung modifizierend auf die Wahrnehmungsweise eines Objekts einwirkt. Die „Lage“, die Relation zum Grund, manipuliert die Erschließung des ‚Dings‘, genauso wie das, was der Blick erblicken kann, nicht das sein muss, was das Erblickte vorgibt zu sein. Es selbst wächst in seiner Betrachtung an und aus sich heraus – wie es anders zu denken ist, als man es sieht. So sind Bildobjekte zwar eher stumm, können aber im Ausgestellt-Sein geradezu sprechend werden.

Es ist nicht allein das aisthetische Vorhandensein eines Objekts, das seinen Charakter als Exponat begründet. Erst der spezielle Blick auf seine ‚Dinglichkeit‘ hebt es heraus, versetzt es und fügt ihm eine Sprache hinzu. Wenn Ausstellungsmacher Kontexte herstellen, stellen sie das Auszustellende zum einen als Andersheit aus, zum anderen fügen sie es in eine Wahrnehmungswelt ein, die zwar ihren Ursprung im ausgesuchten Ausstellungsobjekt findet, aber auch ein Beiwerk zum Exponat bedeutet. Wie zufällig wird es ausgerüstet für seine Exponierung, trickreich fixiert und dynamisiert im gleichen Moment. Losgelöst von den Kriterien dieser (Er-)Findung, kompliziert sich die Sache des Ent-Setzens bzw. Aus-Stellens um ein weiteres: Auf der einen Seite handelt es sich um ein Sichtbarmachen des Ausgestellten, auf der anderen Seite hat dieses möglichst unsichtbar in seiner Konstruiertheit des Aus-Stellens zu sein. Das visuelle Feld wird bestellt, indem es wenig offen gegenüber seinen Betrachtern dargeboten wird bzw. seinen kuratorischen Blick preisgibt. „Eine Ausstellung konzipieren und realisieren heißt, sich selbst zum Verschwinden zu bringen [...],“ notiert der Künstler Rémy Zaugg, der unablässig daran arbeitet, dasjenige Kunstmuseum zu erträumen, das wirklich „Ort des Kunstwerks“ sein könnte. Über die Aufgabe des Kurators einer Kunstausstellung schreibt er:

Der ideale Ausstellungsmacher ist jener, der hinter sich, am Ort seiner Untat, keine persönliche Spur hinterlässt. Die Werke sind an ihrem Platz in der Ausstellung, sobald sie den Eindruck erwecken, sich ihr architektonisches Umfeld, ihren Standort und ihre Nachbarschaft selbst ausgesucht zu haben. Der Macher [...] ist transparent, er ist durchsichtige Glasscheibe, die nichts in sich enthält, die allerdings alles enthalten kann und alles zu sehen erlaubt. Indem er bewusst bemüht ist, in sich jede Anwandlung zu eigenem Ausdruck zu unterbinden, indem er darüber hinaus in Reflexivität der verführerischen Kraft des Werkes widersteht, zielt er auf die wesentliche Abgeschiedenheit des Ausdrucks des Werkes und auf sie allein.

Für den Künstler ist die Tatsache des Ausgestellt-Seins ein Heraustreten, eine Aus-Setzung, während sich hinter der Tätigkeit des Aus-Stellens ein an der Oberfläche unsichtbares, doch im ‚Untergründigen‘ wirkendes Handeln verbirgt. Insofern ist der Gestus des Zeigens oder Setzens dem Aus-Stellen elementar. Er begründet einen Akt, mit dem zugleich sichtbar gemacht und zu sehen gegeben wird. In seiner Medialität kann das Aus-Stellen gekennzeichnet werden als eine diskursive Praxis der Blicke.

(Un-)Ausstellbarkeit

Doch wie stellt man etwas aus, das nicht im konventionellen Sinn als Werk sichtbar ist? Nicht-Sichtbares, Ephemeres – Gegenständlichkeiten, die als Aktions- oder Prozess-Kunst nur momenthaft existieren; die explodieren und darin explorieren, was Wahrnehmung sein könnte, oder was der Blick bisherig als ästhetische Erfahrbarkeit kennt?

((Abb. 1))

Bewegungen und Beschleunigungen kennzeichnen die Arbeiten Roman Signers (Abb. 1) – nicht nur Wasser in Stiefeln, auch Schneehaufen, Möbel, sogar noch nicht gesehene und nie vorhandene Linien oder Formen werden bei dem Schweizer Künstler durch die Technik der Explosion kurzfristig in eine verblüffende Gestalt versetzt. Mit der künstlerischen Praxis des Transformierens wird offensichtlich, dass der Vorgang des Aus-Stellens aufgrund seiner lokalen und temporalen Bedingungen einen ‚Verlust durch Übertragung‘ mitbedenken muss. Denn angesichts der Aktionen, die zumeist im Freien stattgefunden haben, differiert das Erlebnis von Raum und Zeit deutlich von der Situation der Ausstellung. Was in seinem Gemacht-Sein eine ‚Poiesis des Augenblicks‘ genannt werden kann, verliert etwas von seiner (ver-)zaubernden Unmittelbarkeit, wenn mit dem räumlichen und auch medialen Wechsel das Ausgestellt-Sein eintritt. Video-Stills (u.a. von Aleksandra Signer, Aufdi Aufdermauer, Tomasz Rogowiec) oder fotografische Dokumente (u.a. von Stefan Rohner, Gianni Paravicini, Emil Grubenmann) verändern die ästhetische Erfahrung, die sich der Wahrnehmung nur einmalig mit dem sich ereignenden Kunstwerk zeigt. Das Fotografische regt stellvertretend die Sinnes-Wahrnehmung an, um eine Ahnung von den Kräften und dem augenblicklichen Erleben zu geben. Mittels Phantasie und Reflexion können sich die Betrachtenden nun das lebendige Bild, das sich nicht haptisch einfassen lässt, zurückholen, ohne einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Damit findet Roman Signers Kunst ihre Ausstellbarkeit und exponable Sichtbarkeit recht doppelbödig erst im Übergang in ein anderes Medium. Ihre Materialisierung als Bildwerk entspringt einem „blitzhaften“ Blick, der es zur Stillstellung des Kunstwerks in seiner scheinbar formlosen, prozesshaften Form kommen lässt: „Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.“ Wo bereits ein fokussierter Blick auf die Tat-Sache des Kunstwerks die ‚Dinge‘ zurichtet, setzt sich das Paradox eines elementaren Nehmens-und-Gebens, das Signer aus der verdichteten Zeit seiner Explosionen entspringen lässt, in der Aufmerksamkeit der Betrachtenden fort.

Mit der Überlegung zur Ausstellbarkeit eines Kunstwerks wird deutlich, dass es neben der existentiellen auch eine materielle Frage gibt. Wenn etwas für die Sinne nicht wahrnehmbar ist, das Sehen, Hören, Riechen und Fühlen in der Ausstellung keine Tatsachen vorfindet, kann Kunst nur in Form einer Idee anwesend sein. Dass etwas ausstellbar ist, ist nicht gleichbedeutend damit, dass ein Gegenstand sichtbar oder greifbar vorhanden sein muss. Künstlerische Strategien wie die Ready-Mades Marcel Duchamps, die sich dem Werk-Begriff verweigerten, machten die Kunst als Konzept denkbar. Sol LeWitt formulierte die Unabhängigkeit von der Materialität, um der Kunst neue Freiräume des Denkens zu erschließen. Ausstellungsbetrieb und Kunstmarkt allerdings haben diese Ideen-Werke längst wieder in die Welt der material greifbaren Schau-Stücke zurück geholt. Was ist dann aber ausgestellt

Immaterielle Kunst macht Sehprozesse und Raumwahrnehmungen zum Thema, indem sie etwas so strukturiert darstellt, dass es sich in seiner Reduktion einem haptischen Blick entzieht. Im Extrem hantiert sie mit Unsichtbarem. Dann stiftet allein das Konzept die Präsenz: „Irgendwann am Morgen des 5. März werden 2 Kubikfuß Helium in die Atmosphäre freigesetzt werden“, lautet die Angabe Robert Barrys, mit der er eines seiner Inert Gas Pieces vorstellt (Abb. 2). Die Ankündigung, die sich einem bestimmten Datumstag während der Laufzeit der von Seth Siegelaub kuratierten Ausstellung MARCH 1969 in Los Angeles zuordnen lässt, bezieht sich auf eine nach genauen Vorgaben durchgeführte Handlung in der Mojave-Wüste. Dass diese stattgefunden haben soll, ist allein der Konstellation eines Farbdias, der s/w Fotografie und der Katalogseite mit den entsprechenden Angaben zu entnehmen, ohne dass dort etwas von der Gassubstanz zu erkennen wäre. Barry entwirft eine ganze Serie, in der Edelgase wie Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon wolkenlos entschweben: Diese Kunst kann man im Moment ihres Erscheinens nur atmen wie die Luft der Atmosphäre. Die schriftlichen und fotografischen Dokumentationen, die Teil des Konzept-Kunstwerks sind, geben zwar ein Bild von der spurlosen Tätigkeit der Gas-Freisetzung, der Ort des Kunstwerks bleibt aber unbestimmbar, die Zeit unwägbar und das Gezeigte unsichtbar. Nur die vom Künstler formulierte (Spiel-)Regel verweist darauf, dass sich hier etwas in seiner materiellen Realität den Blicken nicht erschließt. Wer so etwas Immaterielles ausstellen will, ist veranlasst, über den Unterschied nachzudenken, der zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein liegen mag. Denn die Entmaterialisierung des Kunstwerks lässt dieses zum Spielfeld neuer Denkprozesse werden. Es bietet keine Sicht auf etwas, vielmehr provoziert sein Nichtvorhandensein An- und Einsichten eines inneren Sehens. Das Vorstellbare, das aus einer allgemeinen Idee und nicht fasslichen Seh-Erfahrung hervorgeht, löst die Fixierung auf das sichtbar Darstellende ab. Dennoch ist seine Beschaffenheit der Anfang einer Einlassung, allerdings ohne dass Direktiven vom Künstler gesetzt sind. Es übernehmen auch die, die es sich vorstellen, einen Part, und das Werk verteilt sich auf verschiedene Köpfe. So springt etwas von Barrys visuellen Wahrnehmungsfeldern über auf das im Raum vor dem Bild sich befindende Subjekt. Es sieht sich einem Gleichgewicht zwischen Sichtbarkeit und Denkprozess gegenüber, überdenkt seine Vorstellungen von Kunst, gerät in visuelle Verantwortung. Nicht allein das geplante Werk ist im Begriff, sich in der Ausstellung Fragen und erwartungsvollen Blicken auszusetzen.

Das Werk ausstellen heisst, eine Wahrnehmungsbeziehung zu gestatten, zu fördern und zu stimulieren. Es geht also nicht nur darum, das Werk auszustellen oder es ausserhalb seiner selbst zu bringen, damit es dem Subjekt zur Verfügung stehen und sich ihm hingeben kann, sondern auch darum, das Subjekt ausserhalb seiner selbst zu stellen, damit es sich dem Werk nähern kann. Das Werk herauszustellen heisst, das Subjekt herauszustellen und das Subjekt herauszustellen heisst, das Werk herausstellen zu wollen. Das Werk ausstellen heisst also, Werk und Subjekt von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustellen und in eine körperhaft-reflektierende Auseinandersetzung zu verwickeln.

„Weil es das ist, was ich tue“

Im Sommer 2006 präsentierte die Hamburger Kunsthalle im Rahmen ihrer Ausstellung Kunst in Hamburg. Heute II in der Galerie der Gegenwart einen Raum, den sie der Züricher Künstlergruppe „Die Somnatisten“ widmete. Als ihre Mitglieder wurden Moritz von Bamsell, Wyllie Gorringer, Georges Latours, Mia Moren und Esther Weinstein vorgestellt. Zwischen Vitrinen mit Gedichten, Fotografien, Zeichnungen, einem Manifest sowie anderen Schriften und Dokumenten stehend, offenbarte sich den Betrachterinnen und Betrachtern der Ausstellung eine beeindruckende Ansicht der Werke und des Wirkens dieser fünf Schweizer Künstler, die zwischen 1944 und 1948 tätig gewesen sein sollen.

Aus der heutigen Sicht scheinen die Ideen und künstlerischen Praktiken der Somnatisten ausgesprochen sinnfällig die Interessen des Surrealismus und des Situationismus miteinander verknüpft zu haben. Die zeitgeschichtliche Phase, die zwischen dem Ende der Aktivitäten der surrealistischen Bewegung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Aufleben einer neuen Form von Situationskunst in den fünfziger Jahren liegt, war bis dahin vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ihr ein Nicht-Vorhanden-Sein künstlerisch interessanter Aktivitäten nachgesagt wurde. Die Ausstellung rückte diesen „Zwischenraum“ ins Blickfeld. Retrospektiv auf die Lücke blickend, die in der üblichen Aneinanderreihung der Avantgarden und ihren nur zu gerne herangezogenen Ismen klafft, identifizierte sie ausstellend – mit einer Mischung aus Bildreportagen, Erlebnisberichten und Überzeugungssätzen –, was bisher aus kunsthistorischer Sicht eher bedeutungslos war. Die mit der Ausstellung gerade entdeckte Leerstelle in der Geschichtsschreibung füllte sich mit anschaubaren ‚Dingen‘, mit Bildern und Dokumenten:

Wir wissen, dass wir in Träumen klauben. Doch es ist unsere Lust, aus den Fetzen der Erinnerung eine neue Leinwand zusammenzuflicken, aus dem Gestammel und Geraune einen neuen Text zu fügen. Wir tun Dinge, weil es das ist, was wir tun. Nichts sonst. Nehmt es euch. Wir sind schon weitergegangen. [...]

Es gibt nur wenige Wege, sich dem Wahn von Anfang und Ende und dem Wahn der Zwecke zu entziehen. Einer davon kann Kunst sein. Sie muss auf nichts hören, ist zu absolut nichts gut (wenn sie will) und muss niemandem etwas erklären. Sie gehört niemandem, auch nicht dem, der glaubt, sie zu durchschauen. Sie will nichts werden, sie steht teilnahmslos, einsam und nur sich selbst genügend im Raum: unkäuflich, unverkäuflich und völlig gleichgültig. Wie ein Berg: geschlossene Gestalt von weitem, aber ein Chaos von Details von nahem.

Das Büro Archipel, hinter dessen Namen sich die Künstlerin Sabine Siegfried und der Autor Christoph Willumeit verbergen, zeichnete verantwortlich für die Zusammenstellung des historischen Materials, das in liebevollen Arrangements in diesem sonderlichen Ausstellungsraum innerhalb der Ausstellung präsentiert wurde (Abb. 3).

In die Rolle von Kuratoren geschlüpft, ließen sie kaum eine Erklärung vermissen, woher sich der Begriff „Somnatist“ ableiten lässt und inwiefern sich die Experimente und Erfindungen der ‚Züricher Künstler‘ von den Traumforschungen der Surrealisten theoretisch unterscheiden lassen. Zu erfahren ist, dass, anders als diese, der Somnatist danach frage, „wohin der Mensch in der Zeit des Traums verschwindet“ und was ihn dazu brächte, „wieder aufzuwachen“. So suche er in seiner künstlerischen Praxis wirklich nach einer Technik des „Unbeeinflusstseins“, mit der Zufälliges sich willenlos begegnen kann – unabhängig von der ‚Regie‘ des Unbewussten, wie sie die surrealistische écriture automatique bedingt. Unbekannte Zusammenhänge auf einer höheren Sinnebene zu finden, sie herbeizuführen und herzustellen, scheint manifestes Ziel der künstlerischen Aktivität der Somnatisten gewesen zu sein. Doch um was dreht sie sich?

Kunst. Es ist einelendes Wort. Aber es beschreibt eine im System des Nutzensund der wahnhaften Autonomie völlig sinnlose Sache, die die Kraft hat, Verabredungen mit der nackten Existenz zu treffen, um sie absichtlich nicht einzuhalten. [...] Das, was da sein sollte, zu einer bestimmten Zeitan einem bestimmten Ort, ist nicht da. Wenn wir irgendwo hingehen, ohne etwas zu erwarten, sind wir Sehende und wir sind so leicht, daß wir davongeweht werden von jedem noch so zarten Lufthauch des Seins.

Ein Entsagen an die Erwartung, dass die Kunst ‚Dinge‘ produziere, der Künstler Spuren hinterlasse, ist offen sichtlich. Der kritisch blickende Ausstellungsbesucher fragt sich angesichts des geschichtlich anmutenden und äußerst überzeugenden Kuriositätenkabinetts, was eigentlich mit den Exponaten in der Ausstellung ausgestellt ist: Kunst? Geschichte? Worte? Erfindungen? – – Umgeben von „Kunst in Hamburg“, wie sie gegenwärtig gesammelt und vorgestellt wird, gleicht der Raum einer Insel. Es drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, dass hier erst das Ereignis selbst das ästhetische Objekt hervorbringt. In den Blick kommt eine allmähliche Verfertigung von Wirklichkeit, deren erfinderische Produktivität die Ausstellbarkeit behauptet. So ist es weniger das Ausgestellt-Sein eines Künstlers oder Kunstwerks, mit dem hier Blicke ent- und verrückt werden, als die Ausstellung selbst, die in ihrer Wahrnehmung täuschend ist und „den Blick vom Objektfeld auf den Akt, der dieses ausstellt“, zu verführen bzw. zu konzentrieren weiß. Nur wer seinen Blick einfangen lässt und dem trügerischen Spiel des Ausgestellten ins Netz geht, erfährt, dass sich hinter dem visuellen Feld und seinen Oberflächen ein Tiefenraum entdecken lässt, der die Betrachtenden in eine faktisch nicht vorhandene Realität versetzt. Mit den Ideen- und Vergangenheitsentwürfen opponiert dabei die Ausstellung ‚so wie sie ist‘ gegen das Phantasielose, das das Feld dort einengt, wo Sicht- und Sehbarkeiten nur in Hinblick auf ihren Wissens-Stand-Ort reflektiert werden. Der Betrachtende möge sich jedoch laut Benjamin dem „Gefallen an der Bilderwelt“, den Exponaten, überlassen – „an ihnen hat er Ruhe, Ewigkeit. Jede Vogelschwinge, die ihn streift, jeder Windstoß, der ihn durchschauert, jede Nähe, die ihn trifft, straft ihn Lügen.“

Beeindruckt von Details, auf denen der Blick ruhen kann, verleitet deren ‚Windigkeit‘ auch hier zur Glaubwürdigkeit. Kein schauriges Entsetzen über den Trug stößt dazu an, das Gesehene, Erkannte in seiner imaginierten Existenz zu entlarven. Denn das Ausgestellt-Sein lässt die Dinge erscheinen, als ob es sie tatsächlich gegeben hätte, und ihre Kontemplation schenkt die Ewigkeit, den Lufthauch des Seins. ‚Vitrinen-selig‘ vertraut der verführte Blick, dessen Begehren ferngesteuert ist von einem vermeintlich lückenlosen System der Geschichtsschreibung, der Sichtbarkeit und greift die Verlockung auf, etwas entdecken zu dürfen: die Somnatisten.

Es ist jedoch freigestellt, dem Blick oder dem Spiel im Blickspiel Glauben zu schenken: der Setzung oder der geregelten Bestimmung. Denn die Leerstellen des Kunstsystems werden eben gerade mit der Erfindung der Somnatisten exponiert, wie die sondierte Lücke selbstironisch geschlossen wird, d.h. ‚Aus‘ gestellt ist. Die Idee des Büro Archipel, aus der die Somnatisten erwacht sind, nimmt selbst den Platz ein, den sie in einem ersten Schritt reklamiert; sie bestimmt einen Ort und füllt einen Raum, der sonst verlassen wäre. Im Grunde stellt die Ausstellung der „Somnatisten“ reproduzierend etwas aus, was ohne Original ist und dessen Anwesenheit in seiner Abwesenheit besteht. Ganz neu ist auch das natürlich nicht. Dass „immer mehr Ausstellungen dazu [neigen], nicht mehr Ausstellungen von Kunstwerken zu sein, sondern sich selbst als Kunstwerk auszustellen,“ hat Daniel Buren bereits 1972 festgestellt. Herausgefordert sollte aber noch heute das Sehen ‚aus den Augenwinkeln‘ oder das engagierte Blicken auf Praktiken sein, denen es zu eigen ist, vorstellend auszuwählen oder verstellend aufzuzeigen (Abb. 4-6). Ob nun aus der Betrachterperspektive oder von der Warte des Ausstellenden aus: Es sollte niemand aufhören, misstrauisch zu fragen, was sich wie dem Augenschein zeigt und was dahinter zu sehen sein könnte, um die Auslassungen des eigenen Blicks zu bemerken: „Das Wahre kann immer nur dem ersten Blick standhalten. Beim zweiten Blick wird es fragwürdig. Beim dritten schäbig. Wir laufen durch eine Welt der zweiten und dritten Blicke und loben uns selbst für unser Durchschauen. (Der grand course des Erwachens schreibt also auch vor: man muss lernen, aus den Augenwinkeln zu sehen.)“

Das Schwierige und Wunderbare, das im BLICK.SPIEL.FELD Ausstellung / Museum am Werk ist, beruht auf der Paradoxie eines Immateriellen in der Kunst, mit dem selbst Unausgesprochenes und nicht Sichtbares auf die Sinnes- und Denkprozesse Einfluss nimmt. Wenn Ausstellungsmachende mit ihrer Tätigkeit Blicke einfangen oder ihre Irritationen vergegenwärtigen, ermöglichen sie in ihren Räumen die Unvorhersehbarkeit der Kunst – „Ausstellungen machen, das bedeutet für mich immer, temporär eine Welt zu geben.“ Was ausgestellt ist, ist gesetzt. Als Bilderwelt geht diese (zeitlich) vorüber und zieht (räumlich) vorbei. Das der Wahrnehmung und den Blicken ausgesetzte wird ausgetauscht, löst sich auf, wird ent-stellt. Vorher aber sieht sich der eine oder die andere im Ausgestellten wie in einem Gegenüber exponiert. Das können die Betrachtenden sein, die versammelten Künstler oder die Kuratoren, die mit dem Akt des Ausstellens unter ihren Bedingungen die Wahrnehmung initiieren und Erfahrung provozieren. Das Spiel muss sich bewegen zwischen einer neugierigen Offenheit und kritischen Aufschlusskraft des Auges und seines Blicks, wobei es die Komplexität der Kunst nie ganz erfassen können wird – „das Werk ist ein Stück Welt“. Im prägnanten Sinn wäre mit Aus-Stellen gemeint: Konventionen des Denkens und Sehens beleuchten, zu denken und zu staunen geben, Blicke auseinander setzen.

Anmerkungen zu obenstehendem Text:

Der Frage nach einer notwendigen Kritik des Sehens und seiner Blickerfahrung stellen sich u.a. Kaja Silverman: Dem Blickregime begegnen. In: Privileg Blick. Kritik der visuellen Kultur. Hrsg. v. Christian Kravagna. Berlin: edition ID-Archiv 1997, S. 41-64; Gottfried Boehm: Sehen. Hermeneutische Reflexionen. In: Ralf Konersmann: Kritik des Sehens. Leipzig: Reclam 1997, S. 272-298.

Jana Scholze: Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, Leipzig, Amsterdam und Berlin. Bielefeld: transcript 2004, S. 267f.

Michael Barchet, Donata Koch-Haag, Karl Sierek (Hrsg.): Ausstellen. Der Raum der Oberfläche. Weimar: VDG 2003.

Zahlreiche Anregungen bereits im Vorfeld unseres Kongresses verdanke ich dem Paper von Regina Wonisch: Museum und Blick. Schreib- und Denk-Werkstatt Museologie Drosendorf, 18.–24. Mai 2002, vgl. www.iff.ac.at/museologie/service/lesezone/imblick.pdf (letzter Zugriff: 6.3.2007).

Ebd.

Hier wäre die surrealistische Ausstellungspraxis zu nennen, die mit der Ausstellung Begierde im Blick von der Hamburger Kunsthalle im Sommer 2006 ‚begehbar‘ rekonstruiert worden ist. Zu denken ist aber auch an Konzeptkünstler wie Felix Gonzalez-Torres oder Carl André, deren Arbeiten die geläufige Ordnung der Dinge im Museum durcheinander bringen und ein anderes Umgehen mit ausgestellten Exponaten von künstlerischer Seite her einfordern.

Hans-Ulrich Obrist: Ausstellen heute VIII. Interview von Samuel Herzog. Basler Zeitung 10. Juli 1999, S. 1.

Zur „Verkehrsform der Objekte“ vgl. auch den Beitrag von Anke te Heesen in: Dies. / Petra Lutz (Hrsg.): Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2005, S. 53-64, sowie Sabine Offe: Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische Museen in Deutschland und Österreich. Berlin/Wien: Philo-Verlag 2000, S. 42.

Das Argumentative des „So ist es!“ in jeder Form des Exponierens (Exposition, Exposé, (sich) exponieren) untersucht Mieke Bal: Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis. London/New York: Routledge 1996, S. 32f.

Hans-Ulrich Obrist: Ausstellen heute VIII, S. 2.

Rémy Zaugg: Der Ort des Kunstwerks. Eine Annäherung. In: Ders.: Für das Kunstwerk. Kunstmuseum Bern. Atelier 5. Zürich: Amman Verlag 1983, S. 149-226, hier S. 187.

„Jeter en avant et avec force“ heißt es im Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris 1993.

Irit Rogoff: Wegschauen. Partizipation in der visuellen Kultur. In: Texte zur Kunst 36 (1999), S. 98-112.

Dass der Akt des Sehens nicht immer Besitz, sondern auch Verlust heißen kann, hat Georges Didi-Huberman vorgeführt in seiner Entgegensetzung der Kuben-Kunst von Tony Smith und Donald Judd. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass ein Ausweichen vor der Leere des Sehens, die Angst vor dem Angeblickt-Werden durch Kunst, das tautologische Ende der Kunst bedeutete. Oder aber im Zwang nach Vereindeutigung in Glauben wechselte. Die Beunruhigung des Sehens im Blicken erhält das aufrecht, was jedoch das Spiel der Kunst sein kann: Dynamik von Distanz, Nähe, Gegenwart, Absenz. Georges Didi-Huberman: Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Les Editions de Minuit 1992 (dt. Ausg. München: Fink 1999).

Walter Benjamin: Malerei und Graphik. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, Bd. II/2, S. 602-603, hier S. 602.

Benjamin: Malerei und Graphik, GS II/2, S. 603.

Walter Benjamin: Über die Malerei oder Zeichen und Mal. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, Bd. II/2, S. 603-607, hier S. 605.

Alle Zitierungen dieser Passage bei Benjamin: Über die Malerei oder Zeichen und Mal, GS II/2, S. 605-607.

Erinnert sei hier an Aby Warburgs Denkfigur des „bewegten Beiwerks“ in Bezug auf die aktive Verbindungsstiftung zwischen verschiedenen (symbolischen) Ordnungen.

Rémy Zaugg: Vom Bild zur Welt (1993). In: Rémy Zaugg, Monographie. Ausst.-Kat. Mudam, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean Luxembourg. Hrsg. von Gerhard Mack. Luxemburg 2005, S. 284.

„Der Gegenstand […] wird in der Tat herausgestellt, aus dem Alltag heraus und außerhalb seiner selbst. Hervorgezerrt aus der Finsternis […] wird er dem Auge vorgestellt, ins Licht gerückt, der Wahrnehmung dargeboten. Ausstellen ist wirklich handeln.“ Rémy Zaugg: Der Ort des Kunstwerks. Eine Annäherung, S. 164.

Roswitha Muttenthaler, Regina Wonisch: Zur Schau gestellt. Be-Deutungen musealer Inszenierungen. In: Barchet et al.: Ausstellen. Der Raum der Oberfläche, S. 59-77, hier S. 74f.

Roman Signer. Werkübersicht 1971-2002. Hrsg. v. Peter Zimmermann. Zürich: Unikate/Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2004, Bd. 1-3.

Walter Benjamin: Das Passagen-Werk. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, Bd. V/1, S. 578.

Dazu Paul Good: Zeit Skulptur. Roman Signers Werk philosophisch betrachtet / Time Sculpture. Roman Signers Work in Philosophical Perspektive. Zürich: Unikate/Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2002.

Some places to which we can come. Robert Barry, works 1963 to 1975. Ausst.-Kat. Kunsthalle Nürnberg, Aargauer Kunsthaus Aarau. Hrsg. von Ellen Seifermann / Beat Wismer. Bielefeld: Kerber Verlag 2003, S. 28f., S. 67.

„Jeder kennt nur den Teil, der in seinem eigenen Kopf ist“ (Robert Barry). Zur Kritik an der Konzeptkunst in Bezug auf die Frage des Ausstellens siehe das Plädoyer Westheiders in Konzeptkunst in der Hamburger Kunsthalle. Die Sammlung Elisabeth und Gerhard Sohst. Hrsg. v. Uwe M. Schneede. Katalog von Ortrud Westheider. Hamburg: Christians Verlag 1997, S. 61f.

Zaugg: Der Ort des Kunstwerks. Eine Annäherung, S. 209-210.

Zitat aus: Die hundert Waisen. Eine somnatistische Theorie des Sich-Davonmachens. Es handelt sich hierbei um einen ‚Ausspruch‘ des Somnatisten Moritz von Bamsell, der einem transkribierten Vortrag entnommen ist, demzufolge Bamsell damit auf die Frage antwortete: „Warum schreibst Du dann wohl diesen Text?“

Kunst in Hamburg. Heute II. Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle. Ausstellung und Katalog von Kristine von Oehsen. Bremen: Hauschild Edition 2006, S. 70-75.

Zur Gegengesellschaft der Situationisten zwischen 1955 und 1969 siehe die Sammlung: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg: Ed. Nautilus 1995; Robert Ohrt (Hrsg.): Das große Spiel. Die Situationisten zwischen Politik und Kunst. Hamburg: Ed. Nautilus 2000.

An diese Feststellung knüpft das Büro Archipel (Sabine Siegfried und Christoph Willumeit) an, das sich bis heute diesem „Zwischenraum“ annimmt. Es präsentierte entsprechende Entdeckungen auch auf der XV. Biennale de Paris im „Bureau d’Hypothèses“ (30.10.2006) und verfolgt weiterhin retrospektiv das Wirken der ‚Künstler-Gruppe‘. Ich möchte mich für den Einblick in das Archiv mit zahlreichen Texten, Bildarbeiten und Materialien und die Erlaubnis zum Abdruck herzlich bedanken.

Auch Hans Arp und El Lissitzky fragten 1925 in einem gemeinsam veröffentlichten Buch: „Wohin führen die Kunstismen?“

Auszüge aus einer Transkription des 1. Somnatistischen Manifests, datiert Zürich 1946, Nachlass Preiser, heute Hamburger Kunsthalle (Inv.Nr.G–2005-5), zum Teil abgebildet in: Kunst in Hamburg. Heute II, S. 71.

Detail aus: Georges Latours, Moritz von Bamsell, Aus dem Raunen ein Gesang, Zürich 1947. Abgebildet in: Kunst in Hamburg. Heute II, S. 71 (Rechtschreibung so).

Dazu Barchet et al.: Ausstellen. Der Raum der Oberfläche, Vorwort, S. 7.

Walter Benjamin: Kurze Schatten (II). In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Tillman Rexroth, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, Bd. IV/1, S. 427.

Zitiert nach Texte zur Kunst 41 (2001), S. 49.

Aus: Die Segel setzen (1947). Transkribierte Passage aus den Kladden von Georges Latours (Nachlass Benjedid).

Harald Szeemann eröffnete mit dieser Äußerung seinen Vortrag auf der Dresdner Tagung Im Reich der Dinge im Mai 2004.

So Jean-Christophe Ammann in: Rémy Zaugg: Gespräche mit Jean-Christophe Ammann. Portrait. Frankfurt, 13. Mai 1989. Ostfildern: Cantz/Parkett Verlag 1994, S. 25.

------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Kristine von Oehsen, Kunsthalle Hamburg/Galerie der Gegenwart, anläßlich der Austellung dortselbst Mai-Juli 2006.

Büro Archipel

1992 von Sabine Siegfried und Christoph Willumeit zunächst als Verlag gegründet, in der Absicht ein neues Forum entsprechend eines Ausstellungsraums in Buchform zu schaffen. 1994 Auflösung des Verlags und Beginn der Erarbeitung von Projekten, national und international. Auszeichnung mit dem Stipendium des Landkreises Lüneburg/Bleckede. 1995 Cité Internationale des Arts, Paris. In wechselnden Besetzungen Entwicklung von künstlerischen Konzepten und mit Interesse am interdisziplinären Austausch.

Büro Archipel hat eine Lücke in der Kunstgeschichte als Ausgangspunkt gewählt: Es gab die Bewegung der Surrealisten, deren Hauptaktivität in Europa gegen 1939 ein Ende fand und ab den 50er Jahren kamen die Situationisten. Die Lücke entstand direkt nach dem Krieg, wo Büro Archipel einen „Zwischenraum“ identifizierte. Genau diese Zeit zwischen 1944 und 1949, in der politisch, gesellschaftlich und künstlerisch alle Möglichkeiten offen schienen, füllte Büro Archipel mit einer fiktiven Künstlergruppe, den Somantisten. Als Kuratoren stellen Büro Archipel diese aus fünf Mitgliedern bestehende Gruppe vor.

Der Titel Somnatisten leitet sich vom lateinischen somnare – schlafen – ab. Anders als die Surrealisten interessierte sich die Gruppe nicht für die Struktur des Traums, sondern dafür „wohin der Mensch in der Zeit des Traums verschwindet“. Auch die Kraft, die den Menschen dazu bringt, wieder aufzuwachen, beschäftigte sie. Sie befassten sich nicht mir Techniken, die das Unbewusstsein anzapfen sollten, sondern mit dem Unbeeinflußtsein, somit wollen Sie Zusammenhänge herstellen, die einem Willensakt verschlossen sind. Durch die Kombinierung von zufälligen Elementen reißen sie Themen an, wecken Ahnung von ihnen.

Anhand von Photos, Gedichten, Zeichnungen, Fundstücken und sogar einem Manifest rekonstruiert Büro Archipel was in den Übergang von Surrealismus zum Situationismus hätte beflügeln können. Den Namen der Gruppenmitglieder wird sogar ein Gesicht gegeben, jedem ist ein Photo zugeordnet. Genau wie es den Somantisten zugestanden hätte, setzt sich Büro Archipel hier mit Zwischenräumen auseinander.

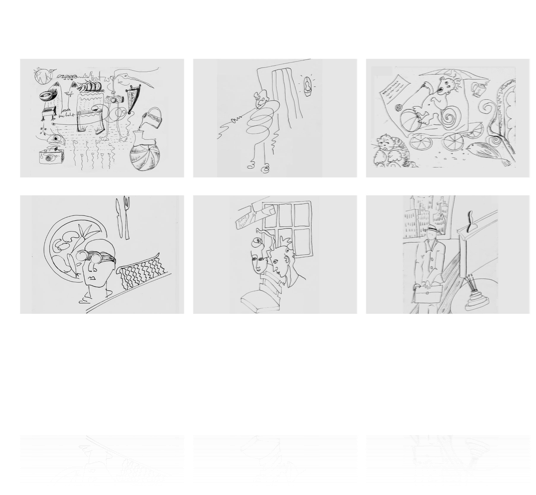

„Traumzeichnungen“. Mia Moren, 1946-1948. Graphit, Papier. Teil d. Hamburger Ausstellung.